70 à Paris (jour #1)

William Shakespeare / La tempête / 1611

Thalys du matin, fin du chagrin. Nous partons pour Paris vers 10 heures, avec un planning d’enfer dûment préparé par Pascale et Cécile. Au menu du soir, Sami Frey lisant/jouant un texte de Lanzmann au théâtre de l’Atelier. Mais en attendant il faut ruser, trouver un taxi en sortant de la gare du Nord (on évite la queue habituelle en s’éloignant un peu), se présenter à la réception de l’Oratio, (carrefour Monge et Bernardins), ancien hôtel Agora Saint-Germain, ancien « Youth Hostel » d’après Foucauld – et patienter un peu que la chambre soit faite (le « Joyeux anniversaire » punaisé au mur !-)

Valises vidées, rangées, nous fonçons pimpants vers la

place de l’Étoile, désormais de Gaulle, et l’Arc emballé par Christo et Jeanne-Claude.

Le (minuscule) chauffeur vietnamien du G7 croit savoir qu’il s’agit de travaux

de nettoyage – nous le détrompons et il rit à gorge déployée : « Une œuvre

d’art ? Ah ah ah bon ! »

Contrôles, passes sanitaires, fouilles successives s’échelonnent avant que nous puissions entrer dans le dernier cercle, baignés d’une invraisemblable lumière. La foule est extatique, nez levé au ciel et des millions de selfies s’impriment fugacement sur autant d’écrans. Les médiateurs répondent aux questions et leurs pochettes « Arc de Triomphe, 2021, Paris » ne sont pas à vendre.

Nous redescendons les Champs, la tête tourneboulée, les yeux plissés parmi les sourires des cohortes encore radieuses, nos pensées admiratives tournées vers un projet envisagé dès 1961, j’avais dix ans – et ficelé si longtemps après, en l’absence de ses concepteurs : sont-ils emballés eux aussi, comme des momies, six pieds sous terre désormais ? Incinérés ? Empaqueté chacun dans son urne ? Nous repensons au Pont Neuf, au lac d’Iseo qui nous avait ébloui quand nous marchions sur l’eau à nous en démettre les chevilles il y a quelques années, à Christo qui sillonnait les flots, une main sur le bastingage, l’autre saluant, photographiant à son tour, crinière à contrejour, sourire toujours. Et ses Gates à New York, il faisait un froid de canard, nous n’en vîmes que le démontage. Mais curieusement, le choc le plus intense, celui qui m’a brûlé le cerveau pour la vie, fut la découverte des photos du Valley Curtain, en 1972, quand Jano m’ouvrit les Chroniques de l’At Vivant et m’expliqua.

Moi : « Ça, une œuvre d’art ? Ah ah ah

bon ?! »

O’Keeffe ne nous a pas trop transportés. Je tenais à

voir l’expo, sur la foi d’une stupéfiante reproduction d’un Pelvis with the Distance, dans l’artpress du mois. Je connaissais quelques toiles (fleurs

sexuées, paysages idem, gratte-ciels), quelques-unes de ses Barns, mais pas

plus. Nous en resterons là – il y avait un monde fou, en plus, lequel nous découragea de rester plus longtemps.

La petite expo « L’Image et son double » au

sous-sol, nous a bien plu (and more). On vous colle des tas de choses plus ou moins connues, mais

qui valaient le déplacement – les cartels étant bourrés d’informations et de

développements subtils.

À 19:00 pile nous entrâmes dans le théâtre, le taxi avait

escaladé les pentes de Montmartre comme une fusée, nous l’avions fouetté pour

qu’il nous dépose dans les temps, ce fut très, très juste, les portes se

refermèrent immédiatement dans notre dos – ouf.

Et là, fini de rire, place aux vagues d’émotion, au

texte brut dit par un Sami Frey minéral, toujours aussi beau, sec, droit, à la

diction parfaite, tout en nuances – j’avais les yeux embués, bien sûr, en

sortant, ne sachant comment remercier les comédiens comme lui, impitoyables

passeurs, fermes et amicaux.

Le taxi suivant, hélé rue des Abbesses, ou pas loin,

consentit à nous embarquer car « la course en valait la peine », pour

les Deux Magots, c’est bon. Et sur la banquette arrière pareil, remontée des

souvenirs, Shoah de Lanzmann, le Je me souviens de Perec

interprété à vélo par le même Sami Frey, dans le même théâtre, le téléfilm Une

page d’amour, de Maurice Rabinowicz, 1977, sur lequel j’étais électricien à

Bruxelles, et où je jouai aux échecs contre lui, lors d’une pause, sous le

regard enamouré de Géraldine Chaplin – quel couple ils formaient !

On a laissé un mois de salaire sur le guéridon du

resto, acheté le Monde du lendemain à la volée, fait rire une mère et sa fille

à la table à côté, puis marché à petits pas jusqu’à l’hôtel par le boulevard

Saint-Germain. Nous pointâmes du doigt en cours de route l’ancien appartement haut

perché de Foucauld et remarquâmes que la rue Grégoire de Tours était barrée. Nous

l’empruntâmes, il y avait de nouvelles terrasses, un groupe de musiciens de

rue, une fille enjouée qui faisait des claquettes avec un beau jeune homme,

nous nous assîmes sur les coussins de l’Oenosteria, applaudîmes, l’air était

doux et Paris la ville aux samedis les plus agréables au monde – quand on est

bien accompagné.

Nuit étrange, allongés sur les lits de la chambre 208, secoués par les cloches des intégristes zinzin de Marcel Lefebvre, aux commandes de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, juste à côté.

« Toute

la culture »

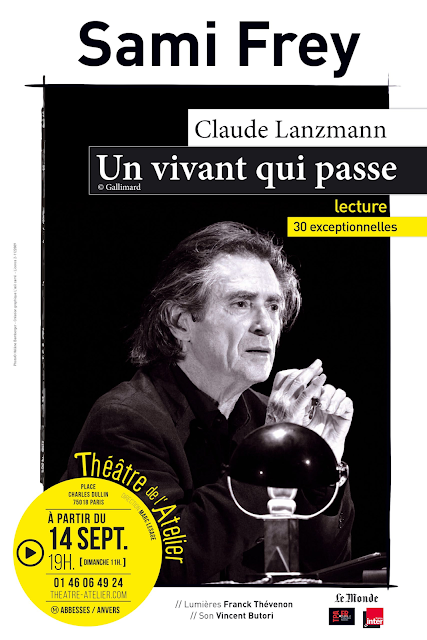

À l’Atelier, le délicat devoir de mémoire par Sami Frey

Le texte est le verbatim de l’entretien qu’eut Claude Lanzmann avec Maurice Rossel en 1979, pendant le tournage de Shoah. Rossel, citoyen helvète, délégué à Berlin du Comité international de la Croix-Rouge pendant la guerre, se rendit à Auschwitz dès 1943 puis inspecta, avec le plein accord des autorités allemandes, le ghetto modèle de Theresienstadt en juin 1944. En se dupant lui-même il ne voulut rien voir du piège qui lui était tendu. Incapable de croire à l’indicible, il se laissa abuser par une mise en scène méticuleusement orchestrée par les nazis. Il ne vit rien de l’horreur au-delà de ce Potemkine nazi. La vérité est que ce ghetto modèle, réputé administré par un conseil de Juifs était un lieu de transit d’un voyage vers la mort qui a conduit la plupart de ceux qui y ont séjourné vers les chambres à gaz d’Auschwitz, de Sobibor, de Belzec ou d’autres. Pourquoi et comment se laissa-t-il aveugler, sans rien déceler de la combinaison inouïe de violence et de mensonge qui culminait à Theresienstadt ? Telle est la question fondamentale posée par Claude Lanzmann.

Le trouble du business.

Toutefois, la pièce ne veut rien savoir des raisons de cet aveuglement de Rossel. Elle raconte seulement et c’est déjà presque trop. L’exercice en effet est périlleux. La Shoah reste pour toujours un sujet tabou à celui qui l’attrape sans respect ni dignité. À chaque oeuvre produite et présentée se pose la question philosophique de la monétisation de la solution finale; à chaque texte, à chaque pièce de théâtre, film ou bande dessinée nous sommes confrontés, tous, à la question désagréable de la marchandisation du devoir de mémoire. Car comment payer sa place dans le si beau théâtre de l’Atelier, avant d’aller dîner et trinquer dans la rue des Abbesses alors que sur scène un comédien racontait l’horreur de la mise à mort industrielle de six millions de Juifs.

D’où Sami Frey parle ?

Ce comédien, c’est Sami Frey, immense comédien de théâtre et de cinéma, il appartient au patrimoine français. Son art formidable restitue chaque mot, chaque intention. Le texte est brut, sans périphrases, factuel, sans poésie. Le comédien l’honore totalement. La forme est merveilleuse et les spectateurs savourent la prestation. Sa lecture nous sauve du malaise de l’accusation en divertissement incongru ou de l’autre terrible et souvent complotiste en industrie de l’Holocauste.

Né en 1937 à Paris, Sami Frey est le fils de Mendel Frei et de Perla Wolf, juifs polonais immigrés en France et morts en déportation lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa langue maternelle est le yiddish. Après l’arrestation de ses parents, Sami vit avec une partie de sa famille sous une fausse identité. Il appartient à ces enfants cachés, orphelins juifs élevés comme des chrétiens pour éviter la déportation. En 1944, lors d’une visite médicale, un médecin scolaire découvre que Sami Frey est juif, il s’enfuit pour se réfugier alors dans la France Libre, à Rodez.

L’homme a aujourd’hui 84 ans. Il dit le texte sans scories de mise en scène ou d’interprétation, dans une délicate retenue qui ne demande ni ne réclame. Il choisit de ne pas même regarder son public pour ne pas saisir un regard, une émotion, pour ne pas déclencher artificiellement une empathie réflexe. Dans ce témoignage-confidence, le comédien garde la pudeur de celui qui ne se plaint pas. Il lit le texte de l’intérieur sans affects, sans posture sentencieuse ou pédagogique ; il veut témoigner sans donner à penser. Et chacun libéré du trouble du show fera de ce texte son devoir de mémoire à la façon qu’il l’entendra.

Claude Lanzmann, Un vivant qui passe, Lecture par Sami

Frey, Théâtre de l’Atelier, Du mardi au samedi à 19h, Le dimanche à 11h. Durée

: 1h.

« Le

Monde »

Théâtre : Sami Frey, passeur de ceux qui ne sont pas revenus des camps

L’acteur fait une lecture poignante d’« Un vivant qui passe », de Claude Lanzmann, au Théâtre de l’Atelier, à Paris.

Par Brigitte Salino, publié le 22 septembre 2021

Sami Frey a 83 ans. Tous les jours, sauf le lundi, il monte à vélo du cœur de Paris, où il habite, au Théâtre de l’Atelier, à Montmartre, où il lit Un vivant qui passe, de Claude Lanzmann. Il refuse tout entretien à l’occasion de cette lecture, comme il refuse obstinément de parler de son histoire d’enfant juif caché pendant la seconde guerre mondiale.

Ce témoignage est celui du Suisse Maurice Rossel. Délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Berlin de 1942 à 1945, il participa à la première visite du camp de concentration de Theresienstadt organisée par les nazis le 23 juin 1944. Dans la préface d’Un vivant qui passe (Folio, 77 pages, 5 euros), Claude Lanzmann explique que « pour des raisons de longueur et d’architecture, [il avait] renoncé à traiter frontalement dans son film le sujet extraordinaire de Theresienstadt, à la fois central et latéral dans le déroulement et la genèse de la destruction des juifs d’Europe ». Le témoignage de Maurice Rossel n’apparaît donc pas dans Shoah. Il a été édité dans un DVD (épuisé) qui contient également Sobibor.

Quand Claude Lanzmann le rencontre, chez lui, dans son village suisse en 1979, Maurice Rossel explique qu’il est arrivé à Berlin à 25 ans. À la demande du CICR, il est allé visiter des camps de concentration pour essayer d’obtenir des renseignements. Dans Un vivant qui passe, il parle d’Auschwitz, où il s’est rendu seul, en voiture, et où, dans son souvenir, il a passé une demi-heure ou trois quarts d’heure avec le commandant du camp, « un jeune homme très élégant, aux yeux bleus, très distingué, très aimable », qui lui a parlé de ses parties de bobsleigh dans les Grisons suisses – une pratique loin des siennes, fils d’ouvrier qui deviendra médecin.

« Des squelettes ambulants »

Maurice Rossel demande à visiter l’infirmerie, ce qui lui est refusé. Et c’est tout. Il ne voit pas le « Arbeit macht frei » (« Travailler rend libre ») à l’entrée de Birkenau, le camp d’extermination à un kilomètre d’Auschwitz, ni les trains qui y vont ni les lueurs et les fumées des fours crématoires. Il croise des lignes de détenus en pyjamas rayés, « des squelettes ambulants (…) vous observant avec une intensité incroyable, au point de se dire : (…) “Un vivant qui passe” ». Maurice Rossel sait quand il s’y rend qu’Auschwitz est un camp dont on ne revient pas. Mais il n’en sait pas plus à l’issue de sa visite.

À Theresienstadt, la visite fait suite à une demande insistante de pays neutres. Elle a lieu le 23 juin 1944 et est organisée par les nazis, qui autorisent pour la première fois des étrangers à inspecter ce qu’ils appellent « le ghetto modèle » : une ancienne ville forte tchèque, à une soixantaine de kilomètres de Prague, dont les habitants ont été remplacés par des juifs allemands « prominenten » – des « personnalités » (grands avocats, artistes, médecins, hommes politiques…), dont beaucoup étaient très âgés. C’était un ghetto pour l’image, voulu par Adolf Eichmann. Et c’est cette image qui a été soigneusement mise en scène par les nazis.

En prévision du 23 juin, des chaussées ont été asphaltées, un kiosque à musique édifié, des pavillons pour enfants aménagés, un gymnase maquillé en synagogue… Les noms des rues ont été changés, celui de « ghetto » est devenu « zone de peuplement juif ». Le Theresienstadt présenté à la délégation étrangère est un décor, dans lequel la population, bien habillée, joue le jeu d’une vie normale, que les nazis ont réglé au cours d’intenses répétitions. Maurice Rossel reste une journée à Theresienstadt. Pendant sa visite téléguidée de bout en bout, il prend des photos et ne regarde pas plus loin que ses yeux. Il ne voit pas que, derrière le théâtre qu’on lui montre, les gens vivent dans des conditions atroces.

Un texte, deux paroles

Il y avait cinq mille morts par mois à Theresienstadt, un four crématoire et des déportations vers des camps d’extermination. Quand Claude Lanzmann le lui objecte, Maurice Rossel répond : « Je ne pouvais pas inventer des choses que je n’avais pas vues. » Dans son rapport, dont il dit à Claude Lanzmann qu’il le signerait encore, en 1979, il décrit « une ville de province presque normale ». Et il reste persuadé que c’était « un camp pour des notables juifs privilégiés ».

Brisons-là. Entrons au Théâtre de l’Atelier, où Sami Frey est assis à une petite table, sur laquelle est posée une tablette. Il est vêtu de noir, et, autour de lui, le noir règne. Concentration sur l’essentiel : un texte, deux paroles – celle de Maurice Rossel et celle de Claude Lanzmann qui se répondent à travers des intonations différentes.

Dans cette lecture, le corps et la voix de Sami Frey

ne font qu’un. Corps dans la nuit, voix née de la nuit. L’acteur a raison de

préciser qu’il ne joue pas : cela n’aurait pas de sens. Lire, c’est dire. Faire

entendre, de la manière la plus simple, qui atteint au plus profond, avec Sami

Frey. Question de talent, bien sûr. Histoire d’une vie, tout autant. Passeur,

Sami Frey est un passant qui revient de loin et parle au nom de tous ceux qui

ne sont pas revenus des camps. L’aveuglement de Maurice Rossel est un miroir

renvoyé à tous ceux qui n’ont pas voulu voir, et que les mots de Claude

Lanzmann traquent, avec la précision de la vérité qui éclate.

On ne s’étonne pas qu’à la fin de la lecture, Sami Frey se lève, regarde le public et s’en aille, sans revenir saluer. Le rideau de fer du théâtre tombe, sur le bruit d’un train.

Un vivant qui passe, de Claude Lanzmann, lu par Sami Frey. Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles Dullin, Paris 18e. Tél. : 01-46-06-49-24. Jusqu’au 17 octobre, du mardi au samedi à 19 heures ; dimanche à 11 heures. De 23 € à 39 €.

Brigitte Salino

_______________

Le jour #2 à Paris est là.

Commentaires

Enregistrer un commentaire